フリーランスエンジニアの確定申告完全ガイド2025!コードで学ぶ経費管理と節税テクニック

アフィリエイト開示

はじめに

フリーランスエンジニアの皆さん、こんにちは!毎年この時期になると頭を悩ませるのが「確定申告」ですよね。「コードは書けるけど、帳簿は苦手…」「経費ってどこまで認められるの?」そんな声が聞こえてきそうです。でも、心配いりません。実は、確定申告は一つの壮大な「プロジェクト」なんです。データを収集し、ルールに基づいて処理し、最終的なレポート(確定申告書)を作成する。これって、私たちが普段やっているシステム開発とそっくりだと思いませんか?

この記事では、確定申告というタスクをプログラミング的な思考で分解し、体系的に乗り越えるための完全ガイドをお届けします。単なる税金の話ではなく、データ管理の考え方や簡単なスクリプトを使った自動化のヒントまで、エンジニアならではの視点で解説していきます。この記事を読み終える頃には、確定申告への苦手意識が消え、むしろ自分の事業を数字でハックする楽しさを見出せるようになっているはずです。さあ、一緒に年に一度の「確定申告プロジェクト」を成功させましょう!

前提知識の確認

プロジェクトを始める前に、まずは基本要件の確認から。確定申告の世界で使われる専門用語に少しだけ触れておきましょう。ここでは完璧な理解は不要です。まずは「こんな言葉があるんだな」と雰囲気を掴むことが大切です。

必要な基礎知識

- 確定申告とは?: 1年間の所得(売上から経費を引いた儲け)を計算し、それに対する税金を国に報告・納税する手続きのことです。

- 白色申告と青色申告: 確定申告には大きく2つの方法があります。青色申告は事前の届出が必要で、帳簿付けが少し複雑になる代わりに、最大65万円の特別控除など税制上の大きなメリットがあります。フリーランスエンジニアなら、青色申告一択と言っても過言ではありません。

- 所得: クライアントから受け取った報酬の合計額です。いわゆる「売上」ですね。

- 経費: 事業を行うために必要だった支出のことです。PC購入費、サーバー代、書籍代、交通費などが該当します。

- 控除: 税金を計算する元となる所得から差し引くことができる金額のこと。基礎控除、社会保険料控除、青色申告特別控除などがあります。控除額が大きいほど、税金は安くなります。

事前に理解しておきたい概念

確定申告をシステム開発に例えてみましょう。このアナロジーで考えると、難しい概念もすんなり頭に入ってきます。

- 帳簿付け: 日々の取引(売上や経費)を記録すること。これは、アプリケーションの「データロギング」に似ています。いつ、何に、いくら使ったかを記録し続けます。

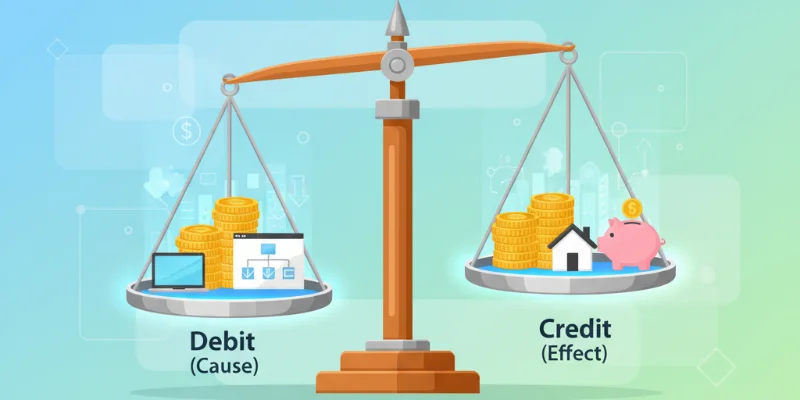

- 仕訳(しわけ): 取引を「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」という2つの側面に分けて記録する複式簿記のルール。これは、データを特定の「スキーマ」や「データ構造」に整形する作業と考えることができます。

- 確定申告書: 1年間の帳簿データを集計し、決められたフォーマットで出力した「最終成果物(レポート)」です。これが税務署に提出するドキュメントになります。

「分からなくても大丈夫」な部分

税法のすべてを暗記する必要はまったくありません。エンジニアがライブラリやフレームワークの全ソースコードを読まなくても開発できるように、確定申告も便利なツールが大部分を助けてくれます。特に、複式簿記の複雑なルールや最新の税制改正などは、会計ソフトが吸収してくれます。この記事では、まず「何を」「なぜ」記録するのかという本質的な部分に焦点を当てますので、細かいルールは追々学んでいけば大丈夫です。

環境構築:最初の一歩

さて、プロジェクトの環境構築です。優れた開発環境が生産性を上げるように、確定申告も適切なツール選びが成功の鍵を握ります。

開発環境の準備(初心者向け解説)

確定申告の「開発環境」とは、日々の取引を記録し、最終的な申告書を作成するための一連のツール群です。主な構成要素は以下の通りです。

- 会計ソフト: プロジェクトのメインフレームワーク。日々の仕訳入力から決算書の作成まで、ほとんどの作業をここで行います。

- スプレッドシート: ちょっとしたデータ集計やシミュレーションに使う補助ツール。IDEでいうところのメモ帳やサブエディタのような存在です。

- レシート・領収書管理ツール: 紙の領収書をスキャンしてデータ化するアプリなど。物理的なアセットをデジタルデータに変換する重要な役割を担います。

必要なツールとインストール方法

現在、多くのフリーランスはクラウド型の会計ソフトを利用しています。ブラウザさえあればどこでも作業でき、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込んで仕訳を提案してくれる機能は、まさに「CI/CD」のような自動化ツールです。API連携に対応しているサービスも多く、エンジニアにとっては馴染みやすいでしょう。

ツールの選定ポイントは以下の通りです。

- 自動連携機能: 銀行、クレジットカードとの連携は必須です。

- 使いやすさ: UIが直感的で、簿記の知識が少なくても使えるものがおすすめです。

- サポート体制: 分からないことがあったときに、チャットやメールで質問できると安心です。

インストールは不要で、ウェブサイトでアカウントを作成するだけですぐに始められます。まずは無料プランやトライアルでいくつか試してみて、自分に合ったものを選ぶのが良いでしょう。

環境構築でつまずきやすいポイント

最初のセットアップで挫折しやすいのが「勘定科目の設定」です。これは、プロジェクトで使う変数名やクラス名を決めるような作業です。例えば、「サーバー代」は「通信費」にすべきか、「支払手数料」にすべきか…といった悩みです。

解決策: 最初は完璧を目指さなくて大丈夫です。会計ソフトが用意しているデフォルトの勘定科目で分類し、迷ったら「雑費」や「事業主貸」などに入れておき、後で税理士に相談したり、年度末にまとめて見直したりするのでも構いません。大切なのは、とにかく記録を続けることです。

基本概念の理解

ツールの準備ができたら、中核となる考え方、つまり「複式簿記」の概念をエンジニア的に理解してみましょう。

核となる考え方

複式簿記では、すべての取引を「原因」と「結果」の2つの側面で捉えます。これを「借方」と「貸方」と呼びます。例えば、「PCを現金30万円で買った」という取引は、以下のように分解できます。

- 原因(借方): 備品(資産)が30万円増えた

- 結果(貸方): 現金(資産)が30万円減った

これをJSONオブジェクトで表現すると、とても分かりやすくなります。

{

"date": "2024-10-26",

"description": "業務用のノートPCを購入",

"debit": {

"account": "備品",

"amount": 300000

},

"credit": {

"account": "現金",

"amount": 300000

}

}このように、すべての取引は必ず借方と貸方の金額が一致する「トランザクション」として記録されます。これにより、データの整合性が常に保たれるのです。データベースのトランザクション管理に似ていますね。

身近な例での説明

クライアントから報酬10万円が普通預金に振り込まれた場合を考えてみましょう。

- 原因(借方): 普通預金(資産)が10万円増えた

- 結果(貸方): 売上高(収益)が10万円発生した

{

"date": "2024-11-15",

"description": "A社からの開発報酬",

"debit": {

"account": "普通預金",

"amount": 100000

},

"credit": {

"account": "売上高",

"amount": 100000

}

}このように、お金やモノの動きをすべて「状態変化」として捉えることで、事業全体の財務状況を正確に把握することができます。

「なぜそうなるのか」の理解

なぜ面倒な経費の記録が必要なのでしょうか?それは、税金の計算方法に理由があります。

課税所得 = 売上 - 経費 - 各種控除

納める税金 = 課税所得 × 税率

この式を見れば一目瞭然です。経費を漏れなく計上することで、「課税所得」が小さくなり、結果として納める税金が少なくなるのです。節税の基本は、この「経費を正しく、漏れなく計上すること」に尽きます。これは、アルゴリズムの計算量を減らしてパフォーマンスを最適化する作業に似ていますね。

実践編:手を動かして学ぶ

理論が分かったら、実際に手を動かしてみましょう。ここでは、Pythonを使って確定申告に役立つ簡単なデータ処理を実践します。

ステップ1: 基本的な実装

まずは、経費データを記録したCSVファイルを集計する簡単なスクリプトを書いてみましょう。会計ソフトからエクスポートしたデータや、自分でスプレッドシートに記録したデータを想定します。

expenses.csv

日付,勘定科目,内容,金額

2024-01-10,消耗品費,マウス購入,3000

2024-01-15,通信費,サーバー代,5000

2024-02-05,消耗品費,キーボード購入,8000

2024-02-20,交通費,クライアント訪問,1200このCSVを読み込み、勘定科目ごとに集計するPythonスクリプトです。

import pandas as pd

def aggregate_expenses(file_path):

"""CSVファイルを読み込み、勘定科目ごとに経費を集計する"""

try:

# CSVファイルを読み込む

df = pd.read_csv(file_path)

# '金額'列が数値であることを確認

df['金額'] = pd.to_numeric(df['金額'], errors='coerce')

df.dropna(subset=['金額'], inplace=True)

# 勘定科目ごとに金額を集計

summary = df.groupby('勘定科目')['金額'].sum()

print("--- 勘定科目別 経費集計レポート ---")

print(summary)

print("---------------------------------")

print(f"経費合計: {summary.sum():,.0f} 円")

except FileNotFoundError:

print(f"エラー: ファイル '{file_path}' が見つかりません。")

except Exception as e:

print(f"エラーが発生しました: {e}")

# スクリプトの実行

if __name__ == "__main__":

aggregate_expenses('expenses.csv')このスクリプトを実行すると、月次や年次の経費をサッと確認でき、自分の支出傾向を把握するのに役立ちます。

ステップ2: 機能の拡張

フリーランスエンジニア特有の計算といえば「家事按分(かじあんぶん)」です。自宅を仕事場にしている場合、家賃や光熱費の一部を経費にできます。この計算ロジックを関数化してみましょう。

def calculate_pro_rata(total_amount, business_ratio):

"""家事按分の計算を行う"""

if not 0 <= business_ratio <= 1:

raise ValueError("事業割合は0から1の間で指定してください。")

business_expense = total_amount * business_ratio

return round(business_expense)

# 使用例

yachin = 90000 # 月の家賃

work_space_ratio = 0.3 # 仕事で使っているスペースの割合 (30%)

yachin_expense = calculate_pro_rata(yachin, work_space_ratio)

print(f"家賃: {yachin:,}円のうち、経費にできる金額は {yachin_expense:,}円です。")このように、複雑な計算を関数として切り出しておくことで、再利用性が高まり、計算ミスも防げます。

ステップ3: 実用的な応用

10万円以上のPCなどを購入した場合、「減価償却」という方法で数年に分けて経費化する必要があります。これもスクリプトでシミュレーションできます。ここでは簡単な定額法で計算してみましょう。

def calculate_depreciation(asset_price, useful_life):

"""定額法による減価償却費を計算する(簡略版)"""

if useful_life <= 0:

return 0

# 1円だけ残す(備忘価額)

depreciable_amount = asset_price - 1

annual_depreciation = depreciable_amount / useful_life

return round(annual_depreciation)

# 30万円のノートPC(耐用年数4年)を購入した場合

pc_price = 300000

laptop_life = 4

annual_cost = calculate_depreciation(pc_price, laptop_life)

print(f"{pc_price:,}円のPC(耐用年数{laptop_life}年)の1年あたりの減価償却費は {annual_cost:,}円です。")ステップ4: チーム開発を意識した改善

ここでの「チーム」とは、未来の自分や、相談する税理士のことです。誰が見ても分かりやすい記録を心がけましょう。

- 命名規則の統一: 経費の「内容」欄の書き方を統一します。「交通費(A社訪問)」のように、目的が分かるように書くことで、後から見返したときに一目瞭然です。これは、Gitのコミットメッセージを分かりやすく書くのと同じです。

- 設定のドキュメント化: 家事按分の割合を30%にしたなら、その根拠(作業スペースの面積 ÷ 全体の面積など)をメモに残しておきましょう。

config.yamlやREADME.mdに設定値を記述する感覚です。

実際の開発現場での活用

確定申告の知識は、税金を納めるためだけのものではありません。フリーランスとして事業を運営していく上で、強力な武器となります。

業務での使用例

プロジェクトの見積もりを作成する際、自分の時給や稼働率だけでなく、事務所の家賃、PCの減価償却費、ソフトウェアのライセンス料といった固定費を意識することができます。これにより、より正確な原価計算に基づいた、持続可能な価格設定が可能になります。

チーム開発でのベストプラクティス

税理士に業務を依頼する場合、整理されたデータを提供することで、コミュニケーションがスムーズになり、結果的に税理士費用を抑えることにも繋がります。会計ソフトのデータをCSVやPDFでエクスポートし、家事按分の計算根拠などをドキュメントにまとめて渡すのは、API仕様書を共有するのに似ています。明確で整理された情報共有が、チーム(自分と専門家)のパフォーマンスを最大化します。

保守性を意識した書き方

帳簿は、来年の自分が見ても理解できるように「保守性」を意識して記録することが重要です。特に、イレギュラーな取引や、判断に迷った経費については、必ずメモ(摘要欄など)を残しておきましょう。「なぜこの勘定科目にしたのか」「これは何の費用か」を未来の自分に伝えるためのコメントです。コードにコメントを残すのと同じですね。

よくあるつまずきポイントと解決策

どんなプロジェクトにもバグはつきものです。確定申告で遭遇しがちな問題と、その対処法を見ていきましょう。

初心者が陥りやすい問題

- 「この支出は経費になる?」: 最も多い疑問です。基本原則は「事業に関連する支出かどうか」。クライアントとの打ち合わせでの飲食代は「会議費」、技術書は「新聞図書費」、自宅のネット代は家事按分して「通信費」になります。判断に迷ったら、まずは記録しておき、後で調べるか専門家に相談しましょう。

- 「領収書をなくしてしまった」: 基本的に領収書は必須ですが、万が一なくしてしまった場合でも、クレジットカードの明細や出金伝票で代用できることがあります。諦めずに記録を残すことが大切です。

エラーメッセージの読み方

会計ソフトが「貸借のバランスが合っていません」というエラーを出してきたら、それは仕訳の借方と貸方の金額が一致していないということです。入力ミスがないか、トランザクションの記録を見直しましょう。税務署からの問い合わせや指摘は、いわば「本番環境でのバグレポート」です。慌てずに、どの取引について指摘されているのかを正確に把握し、記録を見返して冷静に対応しましょう。

デバッグの基本的な考え方

帳簿の残高が実際の銀行残高と合わない…そんな時はデバッグの出番です。闇雲に全体を見るのではなく、問題を切り分けましょう。

- 月次で締める: 年末にまとめてやろうとすると、どこでズレたのか分からなくなります。毎月、月末に預金残高と帳簿の残高が一致するかを確認します(ユニットテストのようなものです)。

- 二分探索: もし年間でズレが見つかったら、まず上半期と下半期で分けて確認し、ズレている期間を特定していきます。問題の範囲を絞り込むのがデバッグの鉄則です。

継続的な学習のために

確定申告は一度やったら終わりではありません。事業の成長に合わせて、知識もアップデートしていく必要があります。

次に学ぶべきこと

- 高度な節税: 青色申告の65万円控除を確実に受けるためのe-Taxの活用、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった、所得控除を増やして節税に繋がる制度の活用を検討しましょう。

- 消費税: 売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します(インボイス制度との関連も重要です)。課税事業者になるタイミングと手続きについて学び始めましょう。

- 法人化: 所得が一定額を超えてくると、個人事業主よりも法人(株式会社など)の方が税率的に有利になる場合があります。法人化のメリット・デメリットを学ぶのも次のステップです。

おすすめの学習リソース

最新かつ正確な情報は、国税庁のウェブサイトにあります。特に「タックスアンサー」というQ&A集は非常に有用です。また、利用している会計ソフトのヘルプページや公式ブログにも、分かりやすい解説記事がたくさんあります。書籍で体系的に学ぶのも良いでしょう。

コミュニティとの関わり方

意外と見過ごされがちですが、エンジニア仲間との情報交換は非常に有益です。フリーランスエンジニア向けのオンラインコミュニティや勉強会で、「みんなどうしてる?」と聞いてみるのも良いでしょう。便利なツールや節税のアイデアなど、実体験に基づいた貴重な情報が得られることがあります。

まとめ:成長のための次のステップ

ここまで、フリーランスエンジニアの確定申告を「プロジェクト」として捉え、プログラミング的な思考で乗り越える方法を解説してきました。確定申告は、単なる面倒な義務作業ではありません。それは、自分の事業の健全性を測るための「ヘルスチェック」であり、事業を成長させるための戦略を立てる「ダッシュボード」でもあります。

日々のコーディングと同じように、帳簿付けも継続することでスキルとなり、洗練されていきます。最初は戸惑うかもしれませんが、小さな成功体験を積み重ねることで、必ず自信がついてきます。この記事をきっかけに、確定申告を「やらされるタスク」から「自分の事業をハックする面白いプロジェクト」へと捉え直し、フリーランスエンジニアとして、技術面でも事業面でも成長していくための一歩を踏み出していただければ幸いです。

関連商品・おすすめアイテム

領収書ケース 13ポケット 領収書入れ 領収書ファイル 蛇腹ファイル ジャバラファイル 取説ファイル じゃばら ファイル 確定申告 家計管理 BK077/W176

販売店: TraEn230

【会計士監修】 書類 収納 ファイル 領収書ファイル ドキュメントファイル レシートホルダー ファイル ケース 書類整理 収納 領収書入れ 蛇腹 大容量 書類ケース ファイル収納 ファイル保管ケース 家計簿 家計管理 お金管理 13ポケット ゴムバンド 収納ケース

0販売店: VICELL 楽天市場店

![年報行政研究55 コンプライアンスと公文書管理 [単行本] 日本行政学会](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/booksdream/cabinet/racoon_370/4324108161.jpg?_ex=128x128)